skip to main |

skip to sidebar

いつもありがとうございます。

ツイてる抗加齢(アンチエイジング)実践家てるです。

毎日毎日、多くのステキなことがあり、感謝しています。

二輪車が好きで14歳(私の時代は許可制で乗れました)から

最近まで二輪車に乗り続けた私としては経験的に感じることです。

50肩にもならないと言われていて私も50肩にはならなかったです。

二輪車の効能はたくさんありますが、私は速く走る傾向があり、

150歳まで元気でPPKとなるにはリスクがあると感じて

還暦になって二輪車は引退し、MTB自転車だけにしていますが、

やはり速く走りたがります。(笑)

私のライフワーク:質の高い健康とより幸福・豊かな人生を実現するお手伝い。

私が発明しているのは、「人類を救う宇宙人」であるという可能性です。

****************************【以下転載】****************************

脳の研究で知られる東北大学の川島隆太教授は28日、ヤマハ発動機との共同研究に基づき、「ギア付きの自動二輪車に乗ることが脳機能を高める」との見解を発表した。

研究は、二輪車利用者と非利用者へのアンケート調査や、医療機器を用いた脳活動の計測などを通じて行われた。走行中のライダーの脳活動を計測した結果、スクーターよりも、複雑な操作が必要なギア付き二輪の方が、加速、カーブ、停止などのタイミングで脳の活動量が大幅に増えていることが確認できたという。

また、バイク通勤を2か月間継続した人と、バイクを使わない生活を続けた人にアンケート調査した結果、バイク通勤をした人は、バイクを使わない人よりも、「身体の不調」「ゆううつな気分」「仕事の負担感」などの精神的な健全性を測る項目で、改善がみられたという。

(出典:読売新聞)

いつもありがとうございます。

ツイてる抗加齢(アンチエイジング)実践家てるです。

毎日毎日、多くのステキなことがあり、感謝しています。

日本人の体温は下がり、低体温化しているそうですが、

それだけ活力が低下しているわけで反日国民や反日国は

歓迎していると思います。

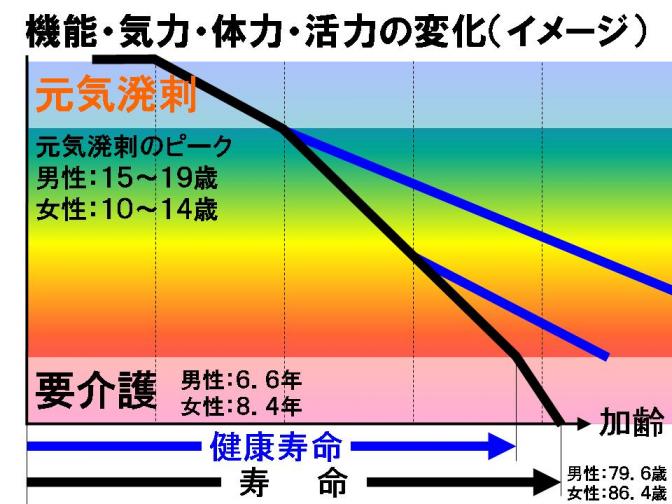

気力・体力・活力を向上させるのはむずかしくありませんので

お互いに顔晴(がんば)りましょう。

私のライフワーク:質の高い健康とより幸福・豊かな人生を実現するお手伝い。

私が発明しているのは、「人類を救う宇宙人」であるという可能性です。

****************************【以下転載】****************************

朝起きても、だるく、授業中に居眠りをしてしまう。そんな子どもの異変に気づいたら、まず1日の体温の変化を調べてみよう。

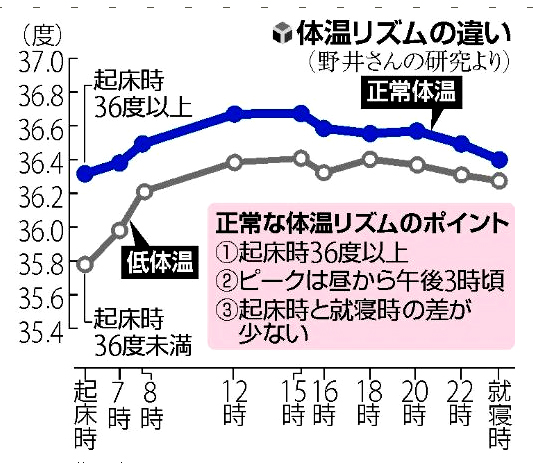

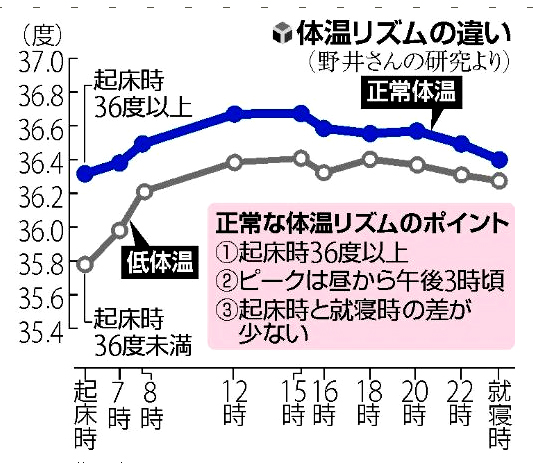

埼玉大准教授の野井真吾さん(学校保健学)は、中高生男子(約450人)の起床から就寝までの体温の変化を調べた。

体温は1日の中で変化する。普通は、起床時が最も低く、朝食や登校などの活動により上昇、昼から午後3時ごろにピークを迎え、就寝前に再び、起床時とほぼ同じ程度に下がる。

だが、起床時の体温が36度未満の生徒(22%)は、1日を通して体温が上がりにくく、ピークも遅いなど体温リズムが乱れていた。

低体温傾向の生徒に、起床時の登校意欲を尋ねると、「あり」は37%で、36度以上の54%を下回った。

野井さんは「起床時の体温が低いと、脳や体の働きが鈍くなって、心身に不調が起きやすくなり、学習や運動の意欲が低下してしまう」と説明する。低体温傾向の子どもは、眠気やだるさ、頭痛や腹痛を訴えることが報告されている。

低体温の原因は、生活リズムの乱れから、体温調節に関わるホルモンや自律神経の働きがおかしくなっていることだ。改善にはまず、日中に運動などで太陽の光を浴び、夜は明るすぎない環境で過ごし夜更かしをしないことから始めたい。

また、朝食も必ず食べる。朝のエネルギー補給は、体温上昇に欠かせない。

研究では1日10回の計測だったが、野井さんは、「1日5回(起床時、登校直後、昼食前、下校前、就寝前)でも体温の変化がわかるので、ぜひ、一度、確かめてほしい」と話す。

(出典:読売新聞)

いつもありがとうございます。

ツイてる抗加齢(アンチエイジング)実践家てるです。

毎日毎日、多くのステキなことがあり、感謝しています。

◆震災関連

太陽の黒点が少ない時期ほど巨大地震頻発 九州大宙空環境研が分析

サッカーの松田直樹選手が心筋梗塞で亡くなった事故は

取り上げましたが、月刊宝島の最新11月号に

・年間死者5万人!!

・30代、40代を襲う”突然死”

という特集がありました。

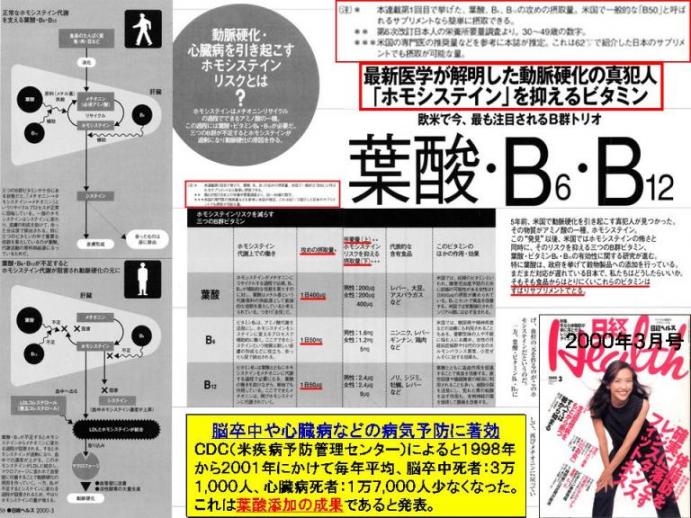

突然死の6割が心臓病であり、AED処置も必要ですが、

動脈硬化の予防も重要であり、積極的に努めています。

私のライフワーク:質の高い健康とより幸福・豊かな人生を実現するお手伝い。

私が発明しているのは、「人類を救う宇宙人」であるという可能性です。

AED関連ブログ

心筋梗塞 AED 市民使用でも救命率2倍に

全交番・駐在所にAED設置=1200カ所「身近に安心を」 警視庁

公共AEDの救命、1カ月で3割社会復帰 京大など分析

子どもが心肺停止 すぐの蘇生術有効 社会復帰2.6倍

AED(自動体外式除細動器) 1カ月後の生存率42.5%と4倍超

AED(自動体外式除細動器) 一刻を争う現場で使うには

飛行機内で救命中、傍観乗客の視線と写真撮影でPTSDに

変わる救命法、人工呼吸より何度も心臓マッサージ

AED:「心停止蘇生」除細動器、操作仕様バラバラ

****************************【以下転載】****************************

◇目立つ場所に戦略的配置を 日本循環器学会AED検討委員長、三田村秀雄

サッカーのJFL(日本フットボールリーグ)・松本山雅の元日本代表DF、松田直樹選手が8月2日の練習中に倒れ、4日に入院先で亡くなった。原因は心筋梗塞(こうそく)とのことである。

34歳のスポーツマンがいきなり心筋梗塞になり、ほとんど同時に心停止を起こしたことに誰もが驚いた。健康管理に気を使っている選手が、まさか「中年の病気」とされる心筋梗塞になるとはにわかに信じがたく、予知も困難であったに違いない。このような悲劇を防ぐには直後の救命処置が鍵となる。

瞬間的な心停止を起こすきっかけは、心室細動という心臓をけいれんさせる不整脈で、心筋梗塞のような心臓の病気や、ボールを胸に受けて起こる心臓まひ(心臓しんとう)によって生じる。この不整脈が発生すると数秒で意識や呼吸を失い、やがて死に至る。いわゆる突然死である。

心室細動を治すには心臓に電気ショックを与えるしかない。たとえそのための自動体外式除細動器(AED)があったとしても、心臓にまだ活力が残っている間に電気ショックを行わないと効き目がない。電気ショックが1分遅れるごとに約1割ずつ救命率が低下するので、倒れて10分もたてばほとんど救命できないことになる。

松田選手の場合には倒れてから5分後に119番通報があり、救急車が到着したのはさらに10分後のことで、電気ショックの準備が整ったのは心停止後15分以上たってからであった。これでは間に合わない。

救命の鍵は、AEDによる迅速な(可能なら3分以内の)電気ショックである。今回は所属チームがAEDを携行しておらず、現場の公園にもAEDは配備されていなかった。ちなみに数年前、埼玉の公園のグラウンドでサッカーの試合中に心停止した26歳男性の場合、公園事務所にあったAEDを他チームの選手が取って走り、救命できた。

日本には10年末の時点で25万台以上のAEDが一般市民向けに設置されている。しかし、必要なのは台数だけではない。09年に市民に目撃された心停止は2万件に達したが、現場の市民がAEDで電気ショックを行ったのは約3%の583件に過ぎない。このうち4割が救命できたのに対し、AEDによる処置ができなかった残り97%の生存率は1割であった。

AEDをもっと活用するには戦略的配置が求められる。人が密集する駅、学校、集会場や、心臓に負荷のかかるスポーツ施設などでは心停止が発生しやすいだけでなく、目撃者や手を貸す若者も多く、AEDさえあれば救命の確率が高くなる。そのような施設には行政主導で、必要数のAEDを、アクセスのよい目立つ場所に配置し、それを住民に周知徹底すべきである。

コンビニのような身近な場所に設置されていれば利用しやすいに違いないが、財政支援が欠かせない。全国の交番やパトカーへの配備も社会の救命インフラ構築のために急ぐべき課題である。

もちろん、これと並行してAEDを使える人を増やす工夫も必要である。倒れた人を目の前にして立ちすくむことなく即座に119番通報して、迅速にAEDを使い、しっかりと心臓マッサージができるように、日ごろの一般市民への簡易講習や学校における救命法の授業が重要である。

火急の際に絆を感じ、勇気を奮う。AEDをより普及させる土壌が日本にはあるはずだ。

■人物略歴

◇みたむら・ひでお

医学博士。東京都済生会中央病院心臓病臨床研究センター長。慶応大医学部客員教授。

(出典:毎日新聞)

いつもありがとうございます。

ツイてる抗加齢(アンチエイジング)実践家てるです。

毎日毎日、多くのステキなことがあり、感謝しています。

女性の肌と骨には相関があり、

シワが多いほど骨粗鬆症リスクが高いそうです。

専門医は、加齢による骨量の低下は避けられないと口を揃えますが、

加齢しても骨量は簡単に増やせます。

寝たきりになって運動ができなくなると骨量は著しく減りますが、

それでも骨量は増やすことができます。

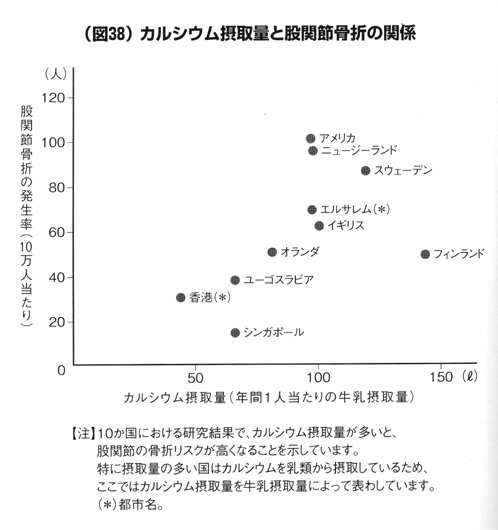

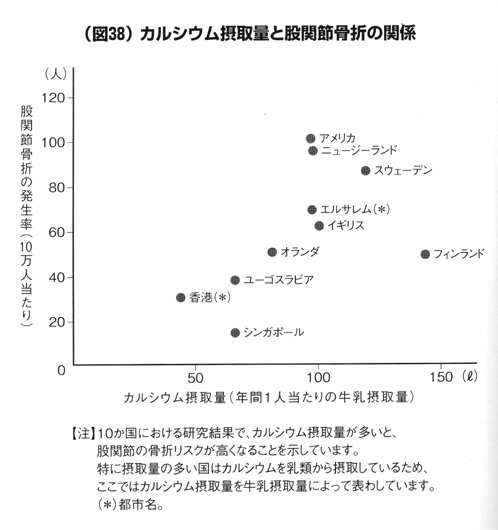

骨=カルシウム=牛乳という洗脳から覚醒したいですね。

牛乳・乳製品の消費量の多い国ほど骨粗鬆症は多いそうで、

「葬られた「第二のマクガバン報告」」によればガンリスクも増えるそうです。

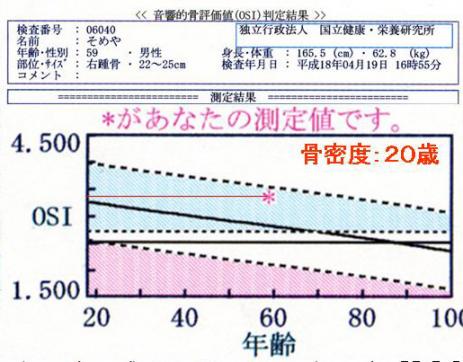

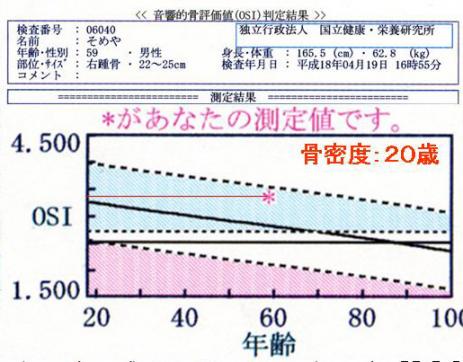

数年前の私のデータ

私のライフワーク:質の高い健康とより幸福・豊かな人生を実現するお手伝い。

私が発明しているのは、「人類を救う宇宙人」であるという可能性です。

関連ブログ

骨粗鬆症 患者1千万人以上 自覚なし8割 治療急いで

「骨粗鬆症」 骨の健康に関心を持って 啓発へ研究会立ち上げ

国内患者1100万人 骨粗鬆症 骨を増やす新薬登場

50歳を過ぎたら骨粗鬆症にご用心 早期発見で骨折予防

あごの骨の壊死 がんや骨粗鬆症治療薬の副作用で発症する可能性

喫煙は筋骨格系にも影響及ぼす

阪大で骨の破壊抑える画期的治療法発見 骨粗鬆症治療に光

年1回の注射で女性の骨折リスクが軽減

減量:食事制限で骨密度減少 「ダイエット法注意」 米大学チーム発表

妊娠期間中のビタミンD値が小児の骨量に影響

“男性”骨粗鬆症が増加の一途 予後は女性より不良

骨粗鬆症による骨折リスクを予測する新しい計算式

骨年齢の若返りは簡単だ

股関節骨折が世界的に大発生の兆し

大腿骨頸部骨折、1年以内の9%死亡 高齢者に影響深刻

ホモシステインが多いと骨折しやすい

ケイ素はカルシウムより骨を強くする

****************************【以下転載】****************************

国内の患者数が1300万人といわれる骨粗しょう症は、骨がもろくなって折れやすくなる病気。若いつもりでも骨の老化は意外に進んでいる。最近の研究で糖尿病など生活習慣病の人は、骨粗しょう症になりやすいことが分かってきた。背中の骨は折れても気づかない場合があり、骨折の放置は寝たきりにつながる恐れもある。医師は早期発見につながる検診が大切だとしている。

東京都内に住む女性会社員Aさん(39)は40歳の誕生日を前に区役所から「骨粗しょう症予防検診のお知らせ」のはがきを受け取った。「高齢者の病気でしょ?」といぶかしがりながら保健所に行き、右足くるぶしの下を外と内ではさみ、超音波をかける検査を受けた。

測るのは骨の硬さをカルシウム量から推定する「骨密度」。結果は数値で示される。20~44歳の平均骨密度を100%として、80%以上は正常、70~80%未満が骨量減少、70%未満なら骨粗しょう症の疑いとなる。「低い場合は精密検査」と言われたが、Aさんは問題は無かった。

ただ、医師から「安心しないで。女性は閉経後に急激に下がるから」と指摘を受けた。骨粗しょう症は女性に多い病気で、その原因は女性ホルモンが急に減ることで骨の新陳代謝が男性以上に悪くなり、もろくなりやすいのだという。

かかとの超音波のほかに前腕だけのX線検査もあり、最も簡便な方法として自治体の検診に用いられている。ただ、部分から全身を推定しているだけで、実態を必ずしも正確に表すとは限らず「密度が良く出ることが多い」(宇都宮記念病院整形外科の岩本範顕氏)。

血液検査で発見

血液などの検査から早期発見できた例もある。宇都宮市在住のBさん(59)は検診で前腕密度は70%以上あったが、病院で特殊なX線装置で精密検査したところ、腰の骨が69%、股関節が72%。70%を下回る部分があるので骨粗しょう症を疑うが、がんなどでも低くなることがあるため血液検査を実施。古い骨が壊れる速さと新しい骨ができる速さを調べる骨代謝マーカーを測定したところ骨が壊れる速さが正常値の約1.2倍だった。

日本人に多い背骨の骨折はなかったものの、診察にあたった岩本氏はがんではなく、加齢による骨粗しょう症と診断。足の筋肉を付ける運動療法を取り入れつつ、骨が壊れるのを穏やかに抑える薬を出して治療を続けた。Bさんは「骨粗しょう症とは夢にも思っていなかった。早く分かってよかった」と話す。

1300万人とされる患者のうち、治療を受けているのは200万~300万人程度。東日本大震災にみまわれた仙台市の中條整形外科医院では「3~5月の背骨の骨折が約3倍に増えた」(中條悟院長)。地震でけがをしたわけではなく、水や灯油を運ぶことで折れた。60~80歳代女性が大半で、これまでに検査も治療もしていなかった。同様の作業をしても折れなかった人は「なんらかの骨粗しょう症治療薬を飲んでいた」(中條院長)と話す。

骨粗しょう症は年だからとあきらめがちな人も多いが、「骨が壊れるのを抑える薬だけではなく、新しく骨を作る薬も昨秋に登場。治療できる病気になりつつある。まず検査を受けてほしい」(岩本氏)と訴える。重症のため、この薬を与えて8カ月間にわたって様子をみた11人の患者では、腰の骨の密度が6.8%増えていた。

島根大学の杉本利嗣教授らの調査研究では、糖尿病や慢性腎臓病などの生活習慣病になると、骨粗しょう症による骨折のリスクが高まることが分かってきた。糖尿病では、高血糖が長く続くことで作られた終末糖化産物(AGEs)が骨を作る骨芽細胞の働きを抑え、骨を鉄筋コンクリートに例えると鉄筋に相当するコラーゲンを劣化させ、柔軟性が損なわれるという。

同大病院に通う糖尿病患者約300人と健康な人約700人を比べたところ、骨折のリスクが約2倍高かったという。また、女性に多い骨粗しょう症だが、糖尿病では男女を問わず多かった。さらに、「骨密度」は十分に維持されていたが、骨の強度を決める別の要素である「骨質」の劣化が見られたという。

杉本教授は「骨粗しょう症は沈黙の病気。日本人には背骨の骨折が多いが痛みを伴わない例が多く、3人に2人は気づかずにいる」と指摘する。

WHO指標導入へ

「骨質」を測る検査はまだ研究段階で普及してはいないが、早期に治療を開始することで骨粗しょう症による骨折を防止すべきであることが、世界的な共通認識となっている。日本骨粗鬆(しょう)症学会が年内に改訂する新しい予防と治療ガイドラインでは、世界保健機関(WHO)の骨折リスクを評価する「FRAX」を導入予定だ。

FRAXはWHOが2008年に公表した骨折リスクを評価する指標。今後10年間に骨粗しょう症による骨折が生じる確率を計算する。ネット上で日本語で公開されており、年齢や身長、体重、骨折歴、両親の足の付け根付近の骨の骨折歴、喫煙有無などを入力し算定する。リスクが高い場合には骨密度が減少した段階で厳密に骨粗しょう症といえなくても早期に薬物治療を始めるよう進めていく。

(出典:日本経済新聞)

いつもありがとうございます。

ツイてる抗加齢(アンチエイジング)実践家てるです。

毎日毎日、多くのステキなことがあり、感謝しています。

◆震災関連

神戸が復興をリード

◆原発・放射能関連

放射能ヒステリーの正体

海外メディアの福島原発報道は客観的か

日本の医療は低水準の医療費で世界一の長寿を達成したと

高く評価されていますが、遅れているところも散見されます。

ワクチン政策はその一つで、大きく腰が引けていますので、

親御さんのむずかしい決断が問われるわけです。

私のライフワーク:質の高い健康とより幸福・豊かな人生を実現するお手伝い。

私が発明しているのは、「人類を救う宇宙人」であるという可能性です。

関連ブログ 新しい順

米国の予防接種制度と日本への導入が望まれるワクチン

ワクチン格差 WHO推奨も 日本では定期接種なし

はしか対策、中1と高3を予防接種の対象に 厚労省

はしか、なぜ若者に流行 「1割がワクチン未接種」免疫も減衰

はしかと風しんのワクチン、2回目の接種率3割どまり

はしか・風疹ワクチン、生後90カ月以内に2回

****************************【以下転載】****************************

ワクチン“後進国”なぜ:/中 感染で後遺症負う恐れ

ワクチン“後進国”なぜ:/下 世界標準の対策急務

◇おたふく風邪、副作用訴訟で任意接種に 周期的流行、今も

「どうして、いつの間にこんなに差ができてしまったのか」。95~08年に米国の複数の医療機関で医師として働いた斎藤昭彦・新潟大教授が、帰国してまず感じたのは、先進国に比べ「日本のワクチン接種があまりにも遅れている」ことだった。

米国では現在、B型肝炎、おたふく風邪、水痘(水ぼうそう)など13の疾患について国の責任でワクチン接種を実施し、基本的に無料だ。「米国では病院でかかる医療費が高いという事情もあり、ワクチンで防げる病気は予防接種で減らそうという意識が高い」と斎藤さん。90年代から次々にワクチン接種が増え、所定の接種を受けないと入学を拒否される場合もある。

一方、日本のワクチン接種は、国が勧奨し公費で負担する「定期接種」と、希望者が自己負担で受ける「任意接種」に大別され、「定期接種」はジフテリア、麻疹(はしか)、日本脳炎など8疾患に過ぎない。

8月13日に東京都内で開かれた日本小児科学会の国際シンポジウムでも、ワクチン接種がテーマの一つになった。基調講演した国立病院機構三重病院の庵原(いはら)俊昭院長は、おたふく風邪(流行性耳下腺炎、ムンプスとも)を例に挙げた。

おたふく風邪はウイルスで感染し、耳の下が腫れ、発熱や頭痛、食欲低下などが1週間程度続く。頻度は低いが、脳の髄膜炎や難聴などの合併症を伴う。死亡はまれだが、3~6歳を中心に年間5000人前後が重い症状で入院。思春期以降に感染すると、精巣の萎縮や精子の減少が起きたり、妊婦は流産の危険性もある。

日本では「任意接種」で、接種率は統計がないものの、「ワクチンの製造量から推定して30%程度とみられる」(庵原さん)という。

庵原さんは「おたふく風邪のワクチン接種を1~2回行うと、発症者が約90~95%も減ることがイギリスやノルウェーなどの調査で分かっている。先進国27カ国でワクチンをしていない(任意にしている)のは日本だけ。おたふく風邪の怖さが認識されていないのではないか」と訴えた。

なぜ、重症化の恐れがある感染症でも、予防のためのワクチンが任意接種なのか。日本赤十字社医療センターの薗部友良・小児科顧問は「日本のワクチン接種が遅れたのは訴訟による影響が大きい」と見る。

おたふく風邪は、MMR(麻疹、おたふく風邪、風疹)ワクチンの一つとして、日本でも89~93年に予防接種が義務付けられていた。しかし、接種した約1800人が発熱、嘔吐(おうと)などを伴う「無菌性髄膜炎」の被害に遭った。副作用は約1000人に1人の割合にのぼり、子供が急性脳症で死亡するケースも出た。遺族らが国やワクチンメーカーを相手取った損害賠償請求訴訟が相次ぎ、国がほぼ全面的に敗訴した。

MMRワクチンは中止され、94年には予防接種法が改正。ワクチン接種は強制的な義務から、「予防接種を受けるよう努めなければならない」という努力義務に変わった。8疾患のワクチン接種は続いたが、接種を受けるかどうかは本人や保護者の判断に任された。

以降、国の定期接種は高齢者向けのインフルエンザを除き、一つも増えていない。厚生科学審議会での予防接種制度の見直し論議も進むが、「財政が厳しく、定期接種を増やすと予算がかかるのがネック」(厚生労働省担当者)との事情もある。

現在のおたふく風邪のワクチンは改良され、無菌性髄膜炎の副作用の発症率は約2000~2万人に1人の割合とされる。しかし強制でなくなったことで、かえって「接種は危ないのではないか」というマイナスイメージも残っている。

任意接種のワクチンでも、有用性を認めて積極的に接種を進めている医師もいる。

三重県亀山市の「落合小児科医院」の落合仁院長は約20年間、おたふく風邪のワクチン接種に取り組んできた。接種した子供は約6000人にのぼる。05年には同市内で約300人がおたふく風邪になる集団感染があり、1人が難聴になった。しかし、接種した子供たちからはこれまで「難聴のような重い症状は出ていない」(落合さん)という。

亀山市も08年度から、おたふく風邪のワクチン接種に、1人3000円の助成を始めた。同小児科医院での接種費用は8000円のため本人負担は5000円だ。同市の3歳時点での接種率は約7割と高く、落合さんは「接種率が90%になれば、流行をほぼ抑えられるのでは」と期待する。

おたふく風邪の国内の患者数は数年ごとに流行の周期があり、02~07年では年間約43万~136万人(国立感染症研究所まとめ)。これに対し米疾病対策センター(CDC)によると、米国(人口約3億人)では昨年で約980人と極めて少ない。厚労省のまとめでは、おたふく風邪のワクチンを公費で一部助成するのは水戸市、名古屋市など61市区町村(昨年3月時点)にとどまっている。

庵原さんは「どのワクチンでも副作用をゼロにはできない。しかし、おたふく風邪は1歳を過ぎて早めに接種すれば、間違いなく発症を相当に防ぐことができる」と国の定期接種化を求めている。

日本のワクチン政策は「途上国並み」といわれる。どんな病気がワクチンで防げるのか。現状を3回にわたりリポートする。

==============

◇定期接種

予防接種法に基づき、国の責任のもとで市区町村が勧奨する接種として行う。健康被害が出た場合は健康被害救済制度の対象となり、症状に応じて給付金が払われる。一方、ワクチン自体は国で承認されているものの、定期接種には組み入れられていないワクチンもある。医師や医療機関が自発的に行う任意接種で、おたふく風邪や水痘、B型肝炎などがある。任意接種で副作用が出た場合は、国の承認ワクチンなら、一般の医薬品の副作用救済制度の対象となる。「定期接種」と「任意接種」の二つがあるのは世界でも珍しい。

==============

■ワクチン接種の日米比較

日本 米国

ジフテリア ○ ○

百日ぜき ○ ○

破傷風 ○ ○

麻疹(はしか) ○ ○

風疹 ○ ○

ポリオ ○ ○

日本脳炎 ○ ×

BCG ○ ×

おたふく風邪 ▽ ○

水痘(水ぼうそう) ▽ ○

ヒブ ▽ ○

肺炎球菌 ▽ ○

ロタウイルス ▽ ○

B型肝炎 ▽ ○

子宮頸(けい)がん ▽ ○

○…国が公費で実施

▽…希望者が本人負担で行う(自治体の助成や健康保険の適用がある場合もある)

×…接種を実施していない

(出典:毎日新聞)

いつもありがとうございます。

ツイてる抗加齢(アンチエイジング)実践家てるです。

毎日毎日、多くのステキなことがあり、感謝しています。

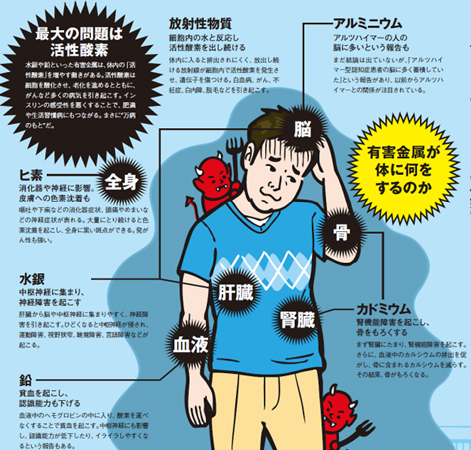

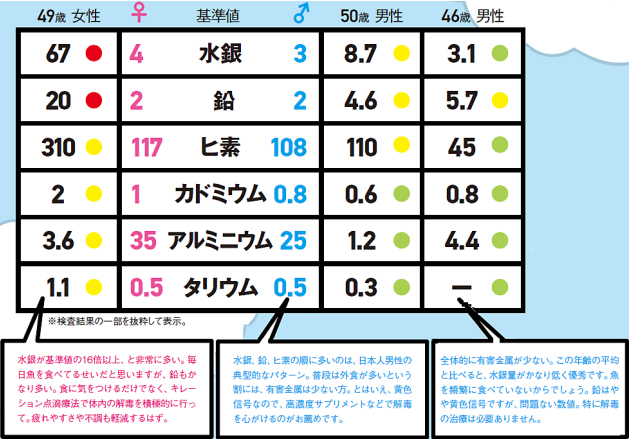

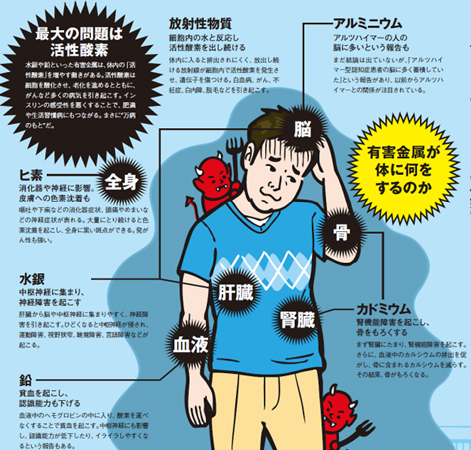

健康増進・抗加齢に解毒も重要ですが、

有害物質をなるべく入れないことも重要です。

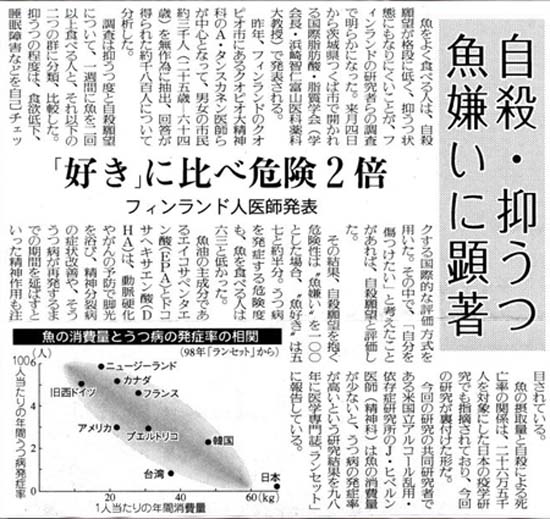

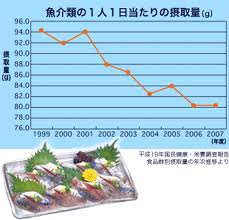

日本人は魚介類の摂取が多いので有害ミネラル蓄積では

飛び抜けて多いのが水銀だそうで、肝臓、腎臓、脳、体脂肪に

溜まりやすく、様々な症状がでるそうです。

口や鼻から毒素が入るだけではなく、皮膚や頭皮からも入りますので

日常使うシャンプー、洗剤、歯磨き剤、化粧品などの選択にも

注意が必要です。

解毒はいろいろな方法があり、

記事内容のものもいくつも実践しています。

記事の逆浸透膜浄水装置は7年前から愛用していますが、

おすすめの一つで今は20万円は切っていますし、

信頼できるよい業者をご紹介することもできます。

今週も週末プチ断食をしようかな。

また、エピジェネティックスの進歩から

革命的なことが実用化されたそうで大変楽しみです。

私のライフワーク:質の高い健康とより幸福・豊かな人生を実現するお手伝い。

私が発明しているのは、「人類を救う宇宙人」であるという可能性です。

関連のフリーページ

体内の有害物質を排出する「解毒」

関連ブログ

体内に蓄積する「毒」 気になる影響は 「解毒力」を高めよう

その不調「有害金属」が原因かも? 「解毒力」を高めよう

頭部デトックス・美容室

タマネギで魚の水銀を“解毒”しよう

クマにも解毒! サケを食べるクマがPCBに汚染

****************************【以下転載】****************************

水銀、アルミニウム、カドミウム……。ごく普通の生活をしているつもりでも、知らず知らずに「有害金属」が体内に蓄積し、思っていた以上に多いことに驚いた人は多いのではないだろうか。では、いったいどのようにすればいいのだろう。今回は解毒能力を高めるための生活習慣を解説します。

■適度な運動や入浴で代謝のいい体を

体が持っている解毒能力を高めるには運動が欠かせない。運動によって体脂肪が分解されると、体脂肪の中にたまっていた有害金属も一緒に溶け出し、排出されやすくなる。

汗をかくことも大いに意味がある。有害金属の含有量は便と尿の次に多く、決してバカにできない。

運動するのがベストだが、難しければサウナや入浴で汗を流すだけでもいい。「高温のサウナよりも、低温でじっくり汗をかいたほうが効果的」と大森院長はアドバイスする。

■解毒の要は「腸」、便秘や下痢を防げ!

体外に排出される有害金属のうち、実に75%は便に含まれている。健康な便を作る大腸は、解毒作業を行う肝臓や腎臓と並ぶ「解毒の要」なのだ。

便秘になると、水銀や鉛といった有害金属が長時間、大腸の中にとどまることに。すると「腸の粘膜から、それらが再吸収されてしまう」と、銀座上符(うわぶ)メディカルクリニックの上符正志院長。

便秘や下痢を防ぐには、腸を整える乳酸菌などをヨーグルトや納豆などの食品からとるのもいいし、手軽なサプリメントを利用するのもいい。「3ヵ月間、乳酸菌サプリメントをのむと、水銀の排出が高まることが確認された」と横倉クリニック(東京都港区)の横倉恒雄院長は話す。

■断食で内臓を休めるのも毒出しには有効

解毒を担う肝臓や腎臓は、毎日の食事で休む間もなく働いている。よく「休肝日」というが、肝臓にとってアルコールの分解など、大変な重労働であったとしても仕事の一部にすぎない。彼らにリフレッシュ休暇を与え、しっかり英気を養ってもらうには「断食」が効果的だ。

いきなり長期間の断食はつらいし、危険もあるが、1日だけの週末断食ならハードルは低い。断食中は体脂肪の分解が進み、有害金属が排出されやすくなるので一石二鳥だ。断食は「復食」こそが大切。断食明けの食事はおかゆなど軽いものにとどめ少しずつ通常の食事に戻していこう。

■食材の産地やメニューを偏りなく変えてバランス良く

欧米人に比べて、日本人は水銀とカドミウムの蓄積量が多い。理由は魚や米をよく食べるから。これらの摂取を完全に防ぐことは無理だが、量を減らす工夫はできる。

「同じ産地の米ばかり食べ続けるのは、危険なので、ときどき産地を変えるべき」と解毒の研究を長年続ける福山中央病院(広島県福山市)の大森隆史院長は説明する。

また、マグロやカツオのような大形魚は水銀が多い。これらばかりを食べるのではなく、アジやイワシのような小形魚を食べるようにしよう。大切なのは偏らないこと。何事もバランスが大切だ。

■より安全な水を得るには逆浸透膜浄水器を

震災や原発事故を通して、多くの人が“水”の重要性を感じたはずだ。そこで、注目を浴びているのが「逆浸透膜浄水器」。この浄水器なら、放射性物質を除去できる可能性が高いという。

逆浸透膜(RO膜)とは、ポリマー素材の膜に圧力をかけ、浸透膜を利用したろ過の一種。水は通すが水に溶け込んでいる不純物は通さないという。寺岡精工が、福島県の飯館村役場の水道水に自社のRO膜ろ過システムの浄水器を設置し、放射能を測定したことでも話題になった。その後も独自で行った放射性物質の除去検査結果を公開しているメーカーもある。

以前から逆浸透膜浄水器を使用し、奨励してきた大森院長も不純物の除去能力には高い評価を下す。ただ、業務用の大型のものが多く、家庭でも使えるサイズでも設置工事費を入れると20万円以上と高額だ。近くのスーパーの無料で水を汲める浄水器が、この逆浸透膜方式なら、利用しない手はない。

(出典:日経ヘルス・フォーメン2011夏号)

いつもありがとうございます。

ツイてる抗加齢(アンチエイジング)実践家てるです。

毎日毎日、多くのステキなことがあり、感謝しています。

◆震災関連

河添恵子 適材適所ならぬ敵材敵所?

「東北南部で大津波」02年に予測 政府対策に生かされず

震災「問われ続けた6カ月」 読者投稿で綴る

特集「東日本大震災 被災地から」

◆原発・放射能関連

特集「原発危機 初動・検証」

福島原発事故、「最初の24時間」なお解けぬ謎

加齢とともに動脈硬化が進むのは宿命ではありません。

よい健康記事を書く日経新聞でもこの程度の記事しか書かないのは、

著名な天才経済学者、ポール・ゼイン・ピルツァー氏が

著書「健康ビジネスで成功を手にする方法」にて鋭く指摘しています。

▼病気を生み続ける医療業界

・医療業界は、食品会社よりはるかに悪質

・医者は製薬会社の標的

・病気の原因や治癒ではなく、高利益の症状対処に専念

・製薬会社は悲惨な食事ででる症状に効果のある危険な薬を飲ませる

▼メディアは情報不足で無力

・しかも主たる広告主は食品・医療産業

・政府も同様に情報不足で無力

動脈硬化の予防はむずかしくありませんので

動脈硬化を予防したい人はお互いに顔晴(がんば)りましょう。

私のライフワーク:質の高い健康とより幸福・豊かな人生を実現するお手伝い。

私が発明しているのは、「人類を救う宇宙人」であるという可能性です。

食 関連フリーページ

食生活の改善 (私がめざしている食生活)

食の提言

食育のすすめ -大切なものを失った日本人-

粗食のすすめ 「健康と食生活 今日からできる10の提案」

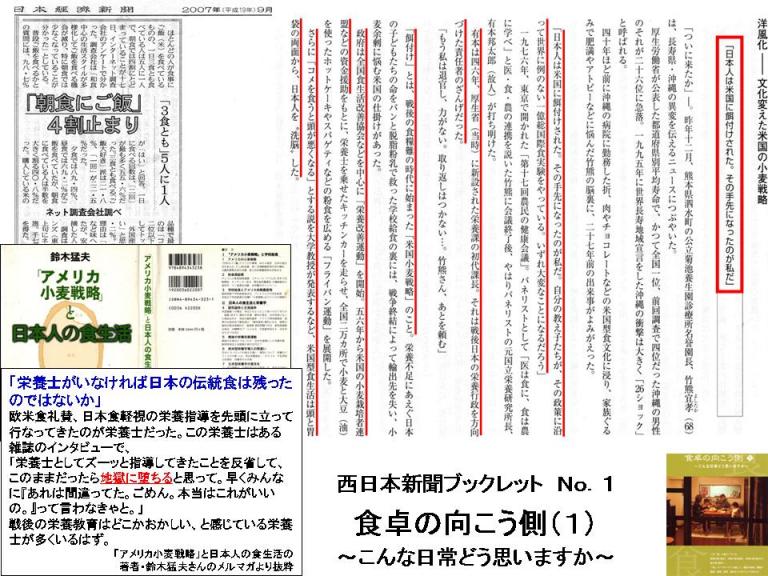

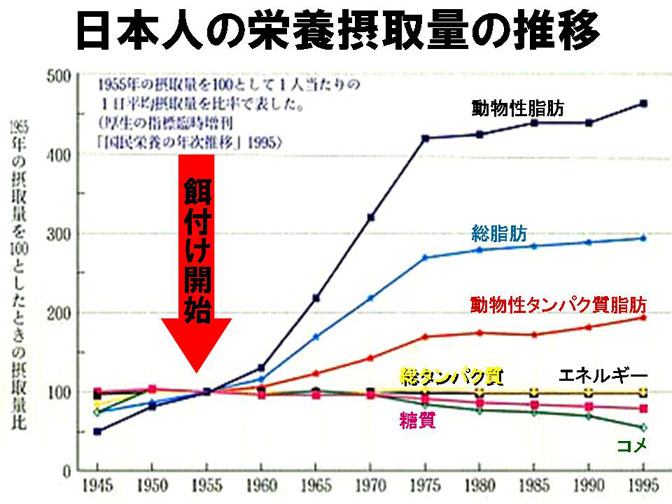

戦後の栄養改善運動が生活習慣病を蔓延させた真因だ!

健康的な油脂類の摂り方

「1本で1日分の野菜」ジュース、35品全製品が落第

マクドナルドを30日間食べ続けたらどうなるか?

あぶないコンビニ食

マーガリン・精製油の恐怖

21世紀の知的健康法 2.0

『21世紀の子供を守る食育勉強会』と題したボランティア勉強会

****************************【以下転載】****************************

「まさか、あの人が……」。昨日まで元気だった人が、突然、心筋梗塞や脳梗塞で倒れることがある。その原因となるのが血管の硬さ。自分の血管はどのくらい硬くなっているのか。それを知る目安として血管年齢が注目されている。血管年齢を知って心筋梗塞などの予防に役立てる方法とは……。

センサーに指を入れて血管年齢を測定する

都内在住の会社員Aさん(32)は、都内の病院で健康診断を受けた際、血管年齢の検査を受けてみた。ベッドに横たわり、指先を検査装置のセンサーに入れると、20秒もしないで結果が出てきた。「46歳」

これといって具合が悪いこともなかっただけに、Aさんは不安になってしまった。しかし、医師から「これまでは血管の老化は進むだけで改善されないといわれてきたが、最近、血管年齢が若返ることがわかってきた」と聞き、胸をなで下ろした。

□動脈硬化の目安に

心臓から血液を送り出す拍動は指先の血管に脈拍という形で伝わる。その脈拍を加速度脈波計という検査装置で波形としてとらえ、コンピューターで処理して血管年齢は割り出される。血管年齢の検査には足と上腕に脈波計をつけて調べる方法もある。ただ、18歳未満の人は身長の影響で血管年齢が高めに出るので、血管年齢を血管の硬さの目安として使えるのは18歳以上に限られる。最近は病院のほか、自治体で血管年齢検査を実施しているところもある。

血管年齢は血管の硬さを表し、動脈硬化の進み具合をみる目安の一つになる。血管は若い時には柔軟性があるが、年をとるにつれて硬くなる。年相応の硬さであれば問題ないが、実年齢より10歳も20歳も硬いとなると病気が隠れている恐れがある。

東京医科大学八王子医療センターの高沢謙二センター長は「10歳以上老けている場合は糖尿病や高脂血症など生活習慣病の疑いがある。20歳以上、年をとっていると生活習慣病があると思ってよい」と指摘。「健康そうに見える人でも、血管年齢が高いことは珍しくない」と話す。元気だった人が突然、心筋梗塞や脳梗塞で倒れるような場合には、血管年齢が高かった可能性もあるという。

血管年齢が高くなる原因としては、食生活の乱れや喫煙、運動不足などが挙げられる。

せんぽ東京高輪病院栄養管理室の足立香代子室長らは、40歳代の主婦86人の中から生活習慣病がないのに血管年齢が高い14人を選び、食事指導で血管年齢が若返るか試験をした。

食事指導を受けた主婦の平均年齢は約43歳。血管年齢は約64歳で実年齢より約21歳高かった。対象者の食事内容を調べてみると、同年代の人が1日に摂取している量に比べて野菜類が28%、魚類が32%、豆類が5%少なく、肉類は28%多いことがわかった。

□ストレスもためず

そこで、野菜類を1日450グラムか現在より増やし、肉類は週3日に抑え、大豆類と魚類を毎日食べるように食事指導した。

1カ月後の食事内容は魚類と肉類、野菜類が同年代の人の1日摂取量とほぼ同じで豆類は77%増えていた。血管年齢は7歳近く若返ったことがわかった。

足立室長は「肉類を減らし、野菜、魚、豆類をよく食べるようにした方がよい。野菜はホウレンソウや小松菜、パプリカ、ブロッコリーのように色の濃いものを積極的に食べると効果的」と言う。高沢センター長は「食事の最初にたくさん野菜を食べるのがポイント」とアドバイス。食事内容を改善できない人は、たんぱく質のカゼインから得られるラクトトリペプチドを摂取しても血管年齢を下げられるという。

できるだけ歩くようにしたり、休日には好きなことをしたりしてストレスをためないようにし、年相応の血管年齢を保つことが心筋梗塞などの予防につながる。

(出典:日本経済新聞)