おはようございます。

ツイてる抗加齢(アンチエイジング)実践家・染谷光亨です。

毎日毎日、多くのステキなことがあり、感謝しています。

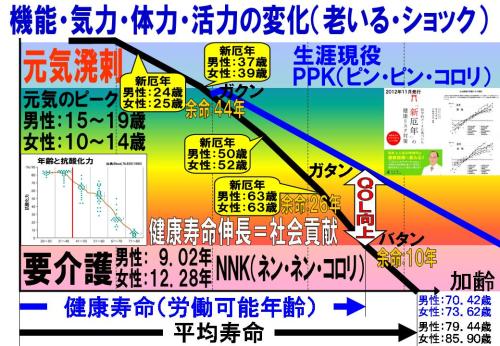

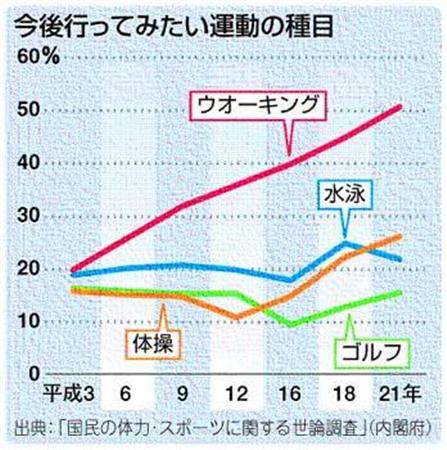

2013年度から始まる第2次健康日本21の主目的は、

健康寿命の延伸なので最近は運動関連記事が増えています。

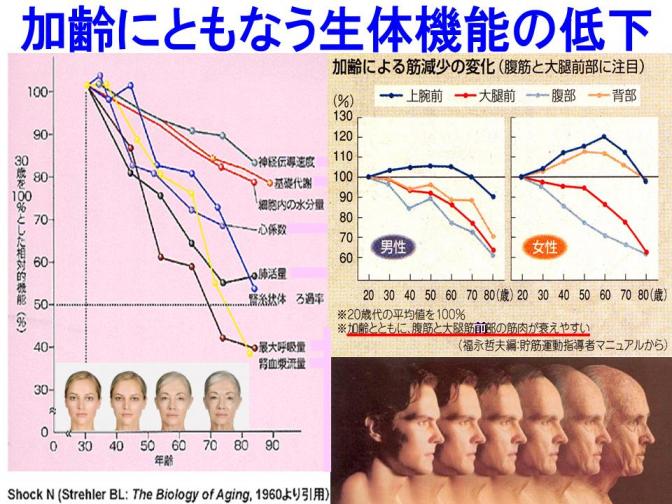

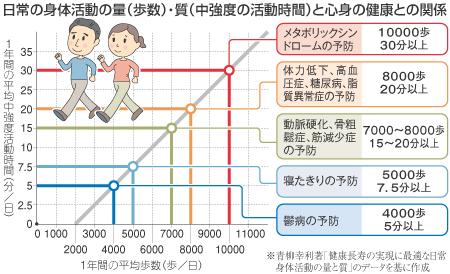

人間は動物なので

・動かないと動けなくなる

・動かないと認知能力も低下する

・動かないとQOL(生活の質)が低下する

・動かないと身体が硬くなり、怪我をしやすくなる

・動かないと老化が進む

・楽をすると楽なことしかできなくなる

そして、サルコペニア、さらに進んでロコモとなり、

寝たきりになって寿命まで短くなるなるわけですが、

1日10分程度でも有効という研究結果が発表されましたが、

それでもやらない人はやらないでしょうね。

体力テスト調査の結果では、男女ともに40代後半から体力が

ガクっと低下するのでロコモ予防は40代からはじめたいわけです。

また、ロコモは予備群を含めると約4700万人といわれていますが、

40歳以上の8割がロコモ・予備群と推定されているそうで、

寝たきり予備軍にもなります。

ロコモの3大原因は

・筋力低下

・バランス能力低下

・運動器の疾患

なので十分な予防はできます。

一方、長期戦略の苦手な日本は国民皆保険制度導入から50年強、

健康増進政策開始から40年強経過しても国民の健康状態は

悪くなる一方という情けないほど厳しい現実があり、

2011年の人間ドック異常者は92.2%という非常事態で、

過去の日本の健康増進政策を整理すると、

◆ 1970年

保健栄養学級の開催

◆ 1978年

第一次国民健康づくり政策

健康は自己責任

◆ 1988年

第二次国民健康づくり政策

アクティブ80ヘルスプラン

◆ 2000年

第三次国民健康づくり政策

健康日本21

◆ 2003年5月

健康増進法施行

◆ 2008年4月

特定健康診査・特定保健指導

◆ 2013年

第四次国民健康づくり政策

第2次 健康日本21

運動不足を感じている人は日常生活の中にトレーニング要素を

入れることをおすすめしますが、やるかやらないかだけで、

やらない理由は見つけにくいと思います。

心身の健康状態をよくし、体力をつけることは簡単ですので、

お互いに顔晴(がんば)りましょう。

私のライフワーク:質の高い健康とより幸福・豊かな人生を実現するお手伝い。

私が発明しているのは、「人類を救う宇宙人」であるという可能性です。

ロコモ関連ウェブサイト

ロコモは早期発見から予防の時代へ

メタボより怖いのは「ロコモ」!? 40代からの対策で“大きな差”

ロコモ関連ブログ

筋肉が衰えたサルコペニア肥満防げ 下半身筋トレ習慣に

新・国民病「ロコモ」、特効薬はスマホ連携ギア

ロコモの入り口「サルコペニア」とは?

50代以上の半数がロコモ予備軍

食関連フリーページ

食生活の改善 (私がめざしている食生活)

食の提言

食育のすすめ -大切なものを失った日本人-

粗食のすすめ 「健康と食生活 今日からできる10の提案」

戦後の栄養改善運動が生活習慣病を蔓延させた真因だ!

健康的な油脂類の摂り方

「1本で1日分の野菜」ジュース、35品全製品が落第

マクドナルドを30日間食べ続けたらどうなるか?

あぶないコンビニ食

マーガリン・精製油の恐怖

21世紀の知的健康法 2.0

『21世紀の子供を守る食育勉強会』と題したボランティア勉強会

運動関連フリーページ

“お手軽”運動で体の悩みを解消

からだ百科:筋肉の可能性

2008年に全世界で注目されている運動法とは?

子供の体力低下と向き合う

社員元気で会社元気

アスリート サポート実績

ダイエット関連フリーページ

正しいダイエット

危険なダイエット食品一覧

隠れ肥満の指標

子供の肥満は「3歳時の生活習慣の乱れ」が原因

食べ方の工夫:ダイエットのカギを握るホルモン、レプチン

「よく噛むこと」はメリットがたくさん

盛り付けの量

ダイエットを効率よく成功させる12ヵ条

隠れ肥満が急増している

共役リノール酸(CLA)は確かにやせる!

騙されるな

早食いと肥満

肥満と戦う

メタボリックシンドローム ダイエットへの近道

****************************【以下転載】****************************

「ロコモ」とは、日本整形外科学会が2007年に定めた新しい概念である「ロコモティブシンドローム(運動器症候群)」の略称。運動器の障害により要介護となっていたり、要介護になるリスクが高い状態と定義されている。

骨や関節、筋肉、神経といった運動器の疾患が高齢者の寝たきりの大きな原因となっていることを、国民が十分に認知していない現状を踏まえ、運動器の重要性を啓発するために同学会が提唱した。厚生労働省の2010年国民生活基礎調査で介護や支援が必要となった原因を見ると、関節疾患と骨折・転倒を合わせた運動器疾患は21.1%で、1位の脳血管疾患の21.5%にほぼ匹敵している。認知症は15.3%、高齢による衰弱は13.7%で、運動器疾患予防がいかに重要であるかが分かる。

2007年以降、日本整形外科学会はその認知度向上に積極的に取り組んできた。特徴的なのは医療関係者だけでなく、一般の人々にもいろいろな形で分かりやすく情報提供しようとしていることだ。

その1つが、自分で運動器の状態を確認し、ロコモティブシンドロームの恐れがないかをチェックする「ロコチェック」だ。7つのチェック項目からなり、片脚立ちで靴下がはけない、家の中でつまずいたり滑ったりする、階段を上るのに手すりが必要である──などをセルフチェックする。1つでも該当すれば、開眼片脚立ちやスクワットなどの「ロコモーショントレーニング(ロコトレ)」を始めるよう勧めている。既にロコトレで運動機能が回復したという成果も公表されているという。

また、「ロコモ チャレンジ!推進協議会」を設立し、ロコモに関するさまざまな啓発活動を行っている。Webサイトでロコチェック、ロコトレなどについて紹介している。

国もロコモ対策に乗り出し、2013年度から始まる「21世紀における第2次国民健康づくり運動(健康日本21[第2次])」にロコモの認知度向上を盛り込んだ。ロコモの予防の重要性が認知されれば、国民全体として運動器の健康が保たれ、介護が必要となる人を減らせると期待されるからだ。そこで、日本整形外科学会によるインターネット調査では17.3% にすぎない現状の「ロコモ」の認知度を、10年後の2022年度には80%にするという目標が設定されている。

医学用語としては、認知度80%はかなり高い目標と思われるが、過去にメタボリックシンドロームで認知度80%との目標が設定され92.7%に達したため、それに準じて目標値が80%とされた。

企業もロコモに注目し始めている。メタボに続けとばかりに、ロコモを予防するための医薬品、健康食品、運動サポート商品などが登場しつつあり、ロコモ予防関連市場に期待している企業が少なくないようだ。

ロコモに該当する人とその予備軍は全国に4700万人もいると推測されているだけに、認知度向上だけでは十分とは言えず、ロコモを減少させる方策も今から検討しておくべきだろう。もっとも数を減らすことについては、認知度では目標を達成したメタボも同じ課題を抱えている。

高齢者の寝たきりを減らすだけでなく、健康寿命を延ばすためには、メタボ対策に加えてロコモ対策が重要になる。プライマリケア医も積極的に取り組む必要がありそうだ。

(出典:日経メディカル・オンライン)

0 件のコメント:

コメントを投稿