おはようございます。

ツイてる抗加齢(アンチエイジング)実践家・染谷光亨です。

毎日毎日、多くのステキなことがあり、感謝しています。

この記事はマラソンランナーには参考になると思いますが、

ミトコンドリアを活性化させる方法は他にもあり、

併用するとさらによいと思います。

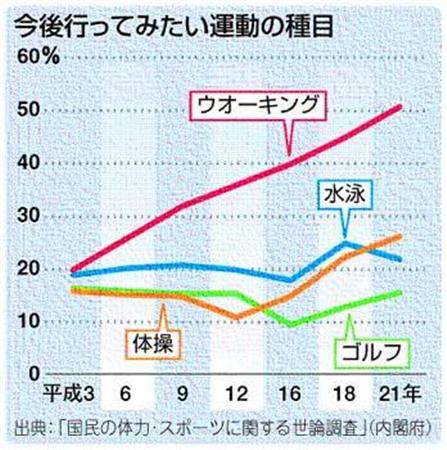

日本人の運動離れは深刻で、20年間も連続して

スポーツ離れが進んでいる

そうで、残念なことです。

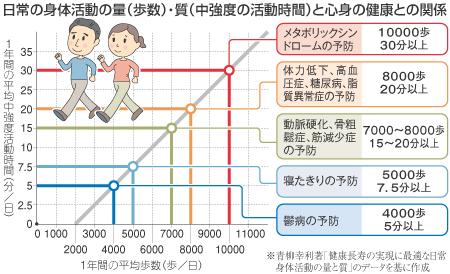

適度な運動することでフィットネス度が高まると

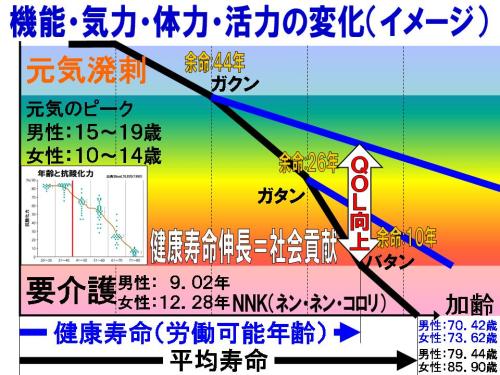

QOL(生活の質)が上がり、健康寿命が延び、寿命も延び、

さらに心にもよい効果があるそうで、運動は習慣にしたいですが、

散歩では負荷の軽くてあまり効果が期待できないそうです。

人間は動物なので

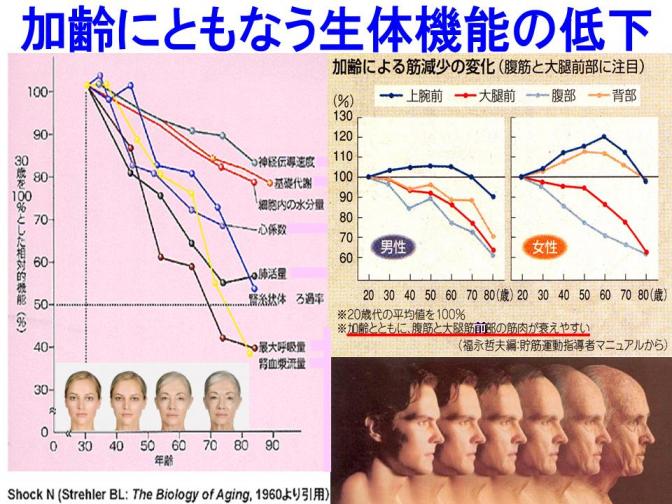

・動かないと動けなくなる

・動かないと認知能力も低下する

・動かないとQOL(生活の質)が低下する

・動かないと身体が硬くなり、怪我をしやすくなる

・動かないと老化が進む

・動かないと寿命が短くなる

・楽をすると楽なことしかできなくなる

そして、サルコペニア、ロコモとなっていくわけです。

運動は3つのバランスが大切です。

・有酸素系運動

・筋肉トレーニング

・ストレッチ

アラフォーくらいになると体重は変わらないのにサイズが変わるのは

「サテライト細胞」と呼ばれる筋肉細胞が脂肪細胞に変化してブヨブヨに

なるからで、努力しだいで解消できます。

日本人はWHOから65%が運動不足と指摘されていますが、

運動は食事同様に重要な健康薬になります。

脳を鍛えるには運動しかない

運動目的により変わりますが、よりよい運動効果を望むには

年齢や体力に合った運動強度と運動量の組み合わせが重要です。

有酸素系運動なら心拍数をめやすにして目的に応じた負荷を

かければいいわけですが、運動経験のない・少ない人は

スポーツ医にご相談されることをおすすめします。

有酸素系運動のめやす例

・低強度:認知能力が高まる

{(220-年齢)-安静時心拍数}×50%+安静時心拍数

私の場合は120

・中強度:集中力、判断力が高まる

{(220-年齢)-安静時心拍数}×65%+安静時心拍数

私の場合は135

・高強度:ストレスを感じ、覚醒する

{(220-年齢)-安静時心拍数}×80%+安静時心拍数

私の場合は150

私は自転車の方が負荷がかけやすいので

・中強度以下:ジョギング

・中強度以上:自転車

にしています。

逆に過度な運動は健康にはよくないことは知られていないようですが、

万病の原因・活性酸素が過剰発生し、

動脈硬化を促進して健康を害します。

加齢とともに筋肉は脆弱化していくので年齢が高まるほど運動の

必要性が高まりますが、便利なこと・ものが増えて日常生活は楽になり、

日常生活での運動量・強度は減ってきています。

運動不足を感じている人は日常生活の中にトレーニング要素を

入れることをおすすめしますが、やるかやらないかだけで、

やらない理由は見つけにくいと思います。

心身の健康状態をよくし、体力をつけることは簡単ですので

健康状態をよくし、体力をつけたい人はお互いに顔晴(がんば)りましょう。

私のライフワーク:質の高い健康とより幸福・豊かな人生を実現するお手伝い。

私が発明しているのは、「人類を救う宇宙人」であるという可能性です。

関連フリーページ

“お手軽”運動で体の悩みを解消

からだ百科:筋肉の可能性

2008年に全世界で注目されている運動法とは?

子供の体力低下と向き合う

社員元気で会社元気

アスリート サポート実績

運動一般・有酸素系運動 関連ブログ 新しい順

正しい歩き方 実は様々

20年間で国民のスポーツ離れ進む

運動前のコーヒーが体脂肪を燃えやすく

ロコモの入り口「サルコペニア」とは?

運動でストレスや不安を予防する

好感度がアップする「美しい姿勢」の作り方

増える高齢者の骨折 運動器を鍛えて予防

「ラジオ体操」に脚光 早歩きよりダイエット効果も

中年期のフィットネスが健康な老年期の決め手に

ほどほどに運動、80歳まで元気に

運動不足の解消で寿命が0.68年延長

運動・勉強伸びるコツは、すかさず仮眠 学習の記憶 脳に定着

ランニング 高まる集中、認知症予防も期待 海馬と前頭前野が活性化

自転車事故:歩道上が増加、車道上は減少 昨年、件数逆転

帰る日まで健康守る 津波は老化を持ってきた

筋肉が脂肪になるって本当なの? 働きもののカラダの仕組み

運動継続の秘訣 運動には仲間重要 やる気維持 ご褒美も有効

大人のスポーツ柔軟に “過去の栄光”は足手まとい

スポーツ選手の突然死、愛好者も注意 心臓発作、運動中に多発

ウオーキングの5倍の効果 スローピング運動とは 心肺機能の向上も

1日11時間以上座る人では死亡リスクが40%以上増大

無酸素系運動 関連ブログ 新しい順

ウエイトトレーニングは高齢女性の認知能力を高める

60歳からの筋トレ 正しい動き習得、美しく進化

高齢者が筋肉サイズを維持するにはより多くの運動が必要

仕事ができる人は筋トレに取り組む、パートナーの下腹を気にする人は6割

重り体操で「百歳元気」 高知発、手軽な介護予防

60歳からの筋トレ 正しい動き習得、美しく進化

高齢者が筋肉サイズを維持するにはより多くの運動が必要

仕事ができる人は筋トレに取り組む、パートナーの下腹を気にする人は6割

ストレッチ 関連ブログ

筋肉が軟らかくなると代謝も上がる!

寝る前にストレッチ 体を柔らかく、太りにくく

50過ぎても 柔軟な体 ストレッチの効能

****************************【以下転載】****************************

数年前からランナーの間でミトコンドリアの存在がクローズアップされている。ミトコンドリアとは酸素を使ってエネルギーを生み出す細胞内の小器官。その数を増やせば、より多くのエネルギーが生み出され、筋肉が疲れにくくなる。短時間でも全力走など高強度のトレーニングをすれば、ミトコンドリア内でのエネルギー生成回路がより速く働くようになることもわかっている。

細胞の中には核やミトコンドリア、ゴルジ体、リボソーム、小胞体などの小器官があり、それぞれが独自の役割を担っている。ミトコンドリアは毛細血管から酸素を取り込んでエネルギーをつくり出すことから、細胞内の「エネルギー工場」といわれる。また、独自のDNAを持ち、細胞の生き死ににもかかわっている。

ランニングなどの、いわゆる有酸素運動とはミトコンドリアで生成されたエネルギーを主として使っている。筋肉を動かすとスイッチが入り、ミトコンドリアはエネルギーをつくり出す。

骨格筋には遅筋と速筋があり、両者がモザイク状にミックスして構成されている。遅筋が多い人は持久系の運動、速筋が多い人は瞬発系の運動に向いているといわれる。

遅筋は筋線維が小さめで、周囲に走る毛細血管の数が多く、酸素を取り込みやすくなっている。速筋は筋線維が大きめで毛細血管は少なめ。ミトコンドリアの量にも差があり、遅筋線維には体積にして10%ほど、速筋線維には5%ほど存在している。

ちなみに、心臓の筋肉のミトコンドリア含量は40%にも上る。心臓はエネルギーを枯渇させるわけにはいかないため、大量のミトコンドリアを確保して、疲れ知らずの状態にしている。

ミトコンドリアの数は需給に応じて短期間で変動し、運動すれば増える。ミトコンドリアが増えれば、生成されるエネルギーが増し、理論上、筋肉は疲れにくくなる。電気通信大(東京・調布市)情報理工学部の狩野豊教授は「マラソンを楽に走るには、骨格筋のミトコンドリア量をどれだけ増やせるかがポイントになる」という。

ジョギング程度の軽い運動では遅筋のミトコンドリアが増えるが、速筋は眠っているため、そのミトコンドリア量は変わらない。しかし、ランニングの速度を上げていくと、速筋のミトコンドリアも増え始める。

つまり、速度を上げて走ると、ミトコンドリアの量は飛躍的に増す。速筋が遅筋に変わることはないが、強度の高い運動で速筋が遅筋の性質を帯び始めるという。

運動によって、ミトコンドリアとともに毛細血管も増え、速筋が遅筋の方向にシフトしていく。この3つのメカニズムはすべて、PGC―1αという因子によって管理されている。

遺伝子操作によってPGC―1αを増やせば、運動をしなくても、ミトコンドリアと毛細血管が増え、疲れ知らずの筋肉をつくり出せる。狩野教授によると「この手を使えばトレーニングはいらないと断言する研究者もいる」。

実際、遺伝子操作によって、疲れ知らずの「マラソンマウス」が生み出されている。遺伝子ドーピングの問題があるが、人間の体でも同じことができる。もっとも、PGC―1αを増やすことで体内のバランスが崩れ、どこかがマイナスになるかもしれないという。

運動量に応じて、短期間でミトコンドリアの数は増減する。レース前の2週間の調整期間は、この点に気をつけなくてはならないらしい。トレーニングを減らすと、ミトコンドリアは減少し始める。一方でグリコーゲン(糖)が蓄積されるというメリットがある。

最後の調整期間に、いかにミトコンドリアを減らさず、グリコーゲンを蓄えるか。狩野教授は「そのバランスがうまく保たれたとき、いい結果が出る。成績を上げるには細胞レベルの適応まで考える必要がある」と話す。どうやらミトコンドリアがカギを握っている。

短時間で持久力アップ 全力走30秒、4~7回でも効果

「長い距離を走り込まなくても持久走のパフォーマンスは上がる」という実験結果を近年、各国の研究者が発表している。これにもまたミトコンドリアがかかわっているらしい。

ではどうやって持久性の能力を高めるのか。注目されているのは、こんな短時間の高強度トレーニングだ。30秒間の全力運動を4回から7回繰り返す。間隔は4分で、その間、足を止めてしまってもかまわない。

カナダの研究者が、自転車を使った全力運動を週に2~3回行ったグループと、週3回、60分間走をしたグループを比較したところ、同じ効果が出たという。

60分間走は最大酸素摂取量(運動中に摂取できる酸素量の上限)の65%の力で行っている。別の研究者は自転車ではなく、ランニングによる全力疾走で同様の実験結果を出している。

この高強度トレーニングは1日に正味14~27分で済む。それなのに60分走ったのと同じ効果があるというのだから、かなり「お得感」がある。

環太平洋大(岡山市)体育学部の吉岡利貢講師は筑波大研究員時代に同様の実験をしている。故障で走れないランナーが自転車で3週間、全8回、このトレーニングに取り組んだだけで、LTスピード(ゼイゼイせずに走れる速さの上限)が1キロ当たり20秒も向上したという。

LTとは乳酸性作業閾(いき)値のことで、走る速度を上げていったとき、有酸素運動が無酸素運動(主に糖を分解してできるエネルギーを使う)に切り替わる境目を指す。LTスピードが速いほど乳酸が蓄積しにくく、理論上は速く長く走れるようになり、マラソンの記録は上がる。

吉岡さん自身も週1~2回の自転車による全力運動を試している。200~240キロだった月間走行距離は80キロに減った(ほかに自転車通勤で1日、往復12キロ)にもかかわらず、マラソンの記録は落ちず2時間40分で走れたという。

「持久性の運動のパフォーマンスを上げるには、持久性のトレーニングをしなくてはならないと考えられてきたが、必ずしもその必要がないとわかった。そこが興味深い」と吉岡さんは話す。

なぜこういうことが起きるのか。全力走をしても心臓の機能は高まらず、一回拍出量(心臓が1回の収縮で送り出す血液量)は変わらない。

しかし、動静脈酸素較差(動脈で送られた血中の酸素が筋でどれだけ使われ、静脈を通して心臓に戻ってくるかを示す)が大きくなる。つまり、筋肉で酸素がより多く使われるようになる。

これは、最大の負荷をかけることによって、ミトコンドリアが酸素を使ってエネルギーを生み出す回路の働きが速くなったということだという。短時間ではあるが、これほどの高強度のトレーニングをすると、いわばミトコンドリアの機能が高まり、長時間走り込んだのと同じように持久性の能力が向上するわけだ。

しかし、初心者がいきなり全力走をしては故障の危険性がある。ゆっくり長く走ることから始めて、ベースをつくるのが先決だ。そこでもし、低強度運動の効果が頭打ちになったら、全力走を試す手はある。

吉岡さんのお薦めは、坂を30秒間、全力で上り、ゆっくり歩いて降りてくる練習法。立ち止まってもOKで、ゆっくり休んで次の疾走で大きなパワーを出せるようにしたほうがいい。

レースの3~4カ月前から全力走を取り入れ、2カ月前からは頻度を減らし、レースペース走を中心としたトレーニングに移行する。走量が減るので、それに合わせて食事の量を減らさないと、体重が増えてしまい、記録が伸びないということになるから注意する必要がある。

(出典:日本経済新聞)

0 件のコメント:

コメントを投稿